|

【投影之窗原創文章】

“藝術”是什么?在人類社會長久以來的演變中,藝術似乎一直是一個虛實難辨的概念。藝術發展至今,由于大量的科技元素介入以及人們生活形態的變革,其包含的意義早已超脫“美術”、“雕塑”等相對狹隘的概念。而身處影像行業的我們之所以關注藝術,也正是因為在藝術發散性發展的道路中,影像儼然已經成為重要的因素,更成了藝術“破圈”的接口。

數字藝術的概念一經出現在公眾視野內便開始迅速蔓延,而今,包含影像在內的新穎表現形式幾乎已經與藝術創作形成閉環,觀眾在藝術展中的“觀賞”也逐漸向“互動”偏移,這種共創式的"行為藝術"在某種層面而言也開拓了新時代藝術的道路。2022年10月,第四屆亞洲數字藝術展于五棵松時代美術館開展,投影之窗記者第一時間奔赴現場體驗了一番,接下來便讓我們一同深入2022亞洲數字藝術展中的影像故事吧。

影像之于藝術的優勢很大程度上在于它能夠創造出非現實的景象,在藝術家的腦洞大開之下,“我們的大象穿過原野與沼澤”影像作品呈現于我們面前。這是一個非現實的敘事,在未來的虛擬太空艙中大象緩步走過,所到之處便會生長出茂密的熱帶雨林植被,然而經過之處的植被將迅速枯萎,消失無蹤……美好的臆想與冷酷的現實交織,以一種隱晦的方式訴寫人類的罪惡與對美好的期盼,保護環境似乎只是作品表層的意象,真正深層的意味令人追思悠長。

“拿起ipad在展廳中尋找大象”,將AR的趣味形式與影像藝術作品結合,設計明智之處在于摒棄了一味“觀影”的枯燥體驗,調動觀眾情緒參與到作品之中,從而使其更關注作品本身,從互動再反哺影像,實現優質的體驗閉環。

同樣是用影像講故事,“第七天堂”幻想出了未來人類在火星上的生存空間,影像所展示的畫面就像是一扇“窗口”,從現實中可以望見幻想的世界。動態的畫面、直觀的感受,在這個“人類未來生存”的大問題上,影像中一幕幕場景無不引起觀者心中共鳴。

而說到“窗口”,影像也有其得天獨厚的優勢。傳統的靜態圖畫創造也常被冠以“藝術窗口”的成為,但其一,畫面尺寸多數不夠大,窗外的景色也只能是“窺見”;其二,即便畫幅夠大,靜態的展示使其距離“真實”永遠差之毫厘。不僅如此,影像大而動態的畫面甚至在某些時候也能作為傳遞特殊情感的隱性要素,無論是從藝術思想或是心理偏向而言,小而狹窄的“窗口”往往會與壓抑、閉塞、絕望等詞匯有所聯系,而影像的“大”很多時候不自覺的會給觀者傳達一種豁達、希望的意象,這也是藝術作品表達中的重要因素。

空曠的場景本就給人一種空靈的感覺,影像穿過懸掛的透明紗幕,前方的圖像以另一種形態出現,這首先是一種平面到立體的跨越,藝術不再是“紙上得來”,而是“觸手可及”。而從表現意象來講,五彩顏色所勾勒出的正是神秘的“黑洞”。投影精準的色彩呈現將紛雜的色彩融合成一幅美妙的圖景,時間仿佛靜止于一點,透過影像的傳遞,我們捕捉到了那一瞬間的黑洞,它竟也如此絢麗奪目,如夢似幻……

這是一個影像+裝置的優秀創作,名為“后設器官”的作品將科技的發展與藝術地呈現完美融合。通過機械工程的精密構建、數據分析,一具具由人造器官拼接而成的智械生物被不斷產出,面前清晰的影像看似在展示優秀的科技成果,但其背后隱含的思考卻總讓人有些不寒而栗……非現實主義的創作再一次因為影像的介入而大幅增添了真實感與沉浸感,在“顯示”已然深入大眾生活的當下,影像注定成為觸發眾人內心共鳴的有效開關。

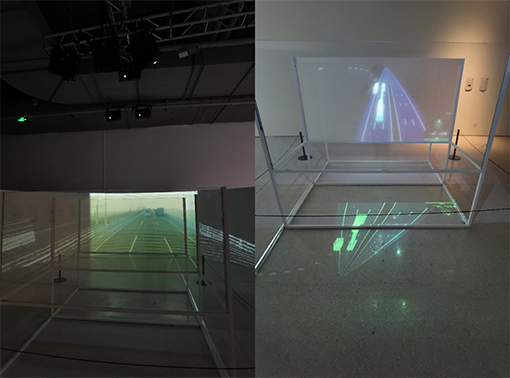

趨于真實是影像可貴的體驗感優勢,“平行驗證宇宙”便將此能力運用于藝術創作上,其實與其說是藝術創作,這個作品更像是一個研究,在探求自動駕駛遇到危險會怎么樣的問題上,演示給出的第一答案便是——“無法躲避”!如果自動駕駛系統壞掉了呢?——“無法修復”!影像呈現出的“實時路況”將真實感得淋漓盡致,而極具沖擊性的實驗結果令人唏噓。如果擴大實驗樣本將會如何呢?那就要請你繼續看下去了……【陷入死循環(都說過了,自動駕駛系統已經壞掉了!)】

除了趨于真實,影像當然還能記錄真實。“愛亮光”,來自澳門的藝術創作者郭家駿先生在2022年6月首次因疫情被隔離并進行醫學觀察,在此期間不安的情緒一直在躁動,而他目所能及也僅是酒店中的一盞燈,和窗外一成不變的景色……作品中我們可以看到那盞燈、遍布的生活必需物、零食、酒店的地毯,當然,還有窗外那抹一成不變的景色。

疫情的話題,真實的經歷,這樣的藝術創作一瞬間便揪住了所有觀者的心,真實到無以復加,這,也是影像不折不扣的能力。如今的工作生活中,影像在我們的觀念中已是再熟悉不過的事物,正因如此,它才能夠在第一時間向我們傳遞出源自生活的最真實情感,而這在藝術創作中,對于作者所需要表達的情感也是“一站直達”。

“共享棲息地”,這樣一個看似表達平淡的影像作品在我初觀它時覺得有些不知所云,自然的形象未免有些過于潦草了,然而當我讀到他的介紹之時才明白原來故事的主角是那些懸浮著的圓形片狀物。

在AR軟件中,我們可以“發射”這些圓形片狀物到屏幕中去,而他們所代表的其實就是組成自然生態的極微小物質——“地衣”。作品的意象一時間梳理清晰了,在這片共享棲息地中,人類、動物都如同一片片地衣,我們應該是平等的,在自然界中,我們要共同存續便必須遵循“共享”這個基本原理,如果打破平衡,那么這片棲息地終將走向消亡……

在我亦步亦趨之間,新一屆亞洲數字藝術展不禁讓我對影像與藝術的融合有了全新的認識,更讓我通過一件件作品產生了無盡的思索、感悟出了些許道理。談回影像在數字藝術領域所創造的價值,雖然“沉浸感”一詞已無比泛濫,但不得不承認它就是影像所實現你的價值中最高端且最可貴的。試想一下,如果觀者完全不能深入作品,僅如走馬觀花一般觀展,又怎么產生諸多暢想呢?

其實所謂“價值”,在上述文中我也有所敘述,但我仍覺得相對于影像細化到對每個展項、作品呈現的幫助,更重要的是影像所營造出的氛圍。當一件事已成為大多數人的固化思想之時,那么它所創造的那個場域就成了人們觀念中的“想要之物”,影像現在正是在完成這個目標。未來的數字藝術只有影像介入,那么它才是一個理想的沉浸空間,人們才會從中獲得大量優質的體驗,我想這,才是影像能夠實現的最終價值!

|